/ 序言/

对于黑胶爱好者而言,一套出色的播放系统里,唱头前置放大器的作用如同 “音质翻译官”—— 它能将唱头拾取的微弱信号精准放大,直接决定最终听感的细腻度与还原力。而在众多同类产品中,德国 AVM Ovation PH 8.3 唱头前置放大器堪称 “标杆级存在”:它不仅有着精巧耐看的设计,更藏着能驾驭多样需求的强劲性能,从连接灵活性到老唱片适配力,再到核心的音质优化,每一处细节都为 “高品质黑胶播放” 而生,刚一亮相便成了不少发烧友的关注焦点。

我们早年的第一台外置唱头前级是一个手掌大小的,几克轻的黑色小盒子。之所以会想起这段往事,是因为此刻我们正从原厂标配的航空箱中取出 Ovation PH 8.3—— 这台设备重达近 10 公斤,是一款用料奢华的高端前置放大器,尺寸为 13×43×36 厘米(高 × 宽 × 深),相比之下,不少合并式功率放大器都显得小巧玲珑。更重要的是,它能让所有同类设备都显得 “过时”:PH 8.3 凭借出色的外观设计与制造品质脱颖而出,而这正是整个 Ovation 系列的标志性特质。此前在测试 AVM Ovation CS 8.3 一体式播放机时,我们就已领略过这种魅力。此次,AVM Ovation PH 8.3特别版 —— 其面板经镀铬处理,镜面效果完美,还带有精致镌刻;机身外壳看不到螺丝,做工细腻紧实,这般设计进一步烘托出设备登场时的典雅气场。

机身边缘的打磨处理堪称完美 —— 这种细腻工艺不仅让设备整体散发着流畅雅致的质感,再加上无任何可见螺丝的设计,更添一份简洁高级感。

电子管优化与模块化结构

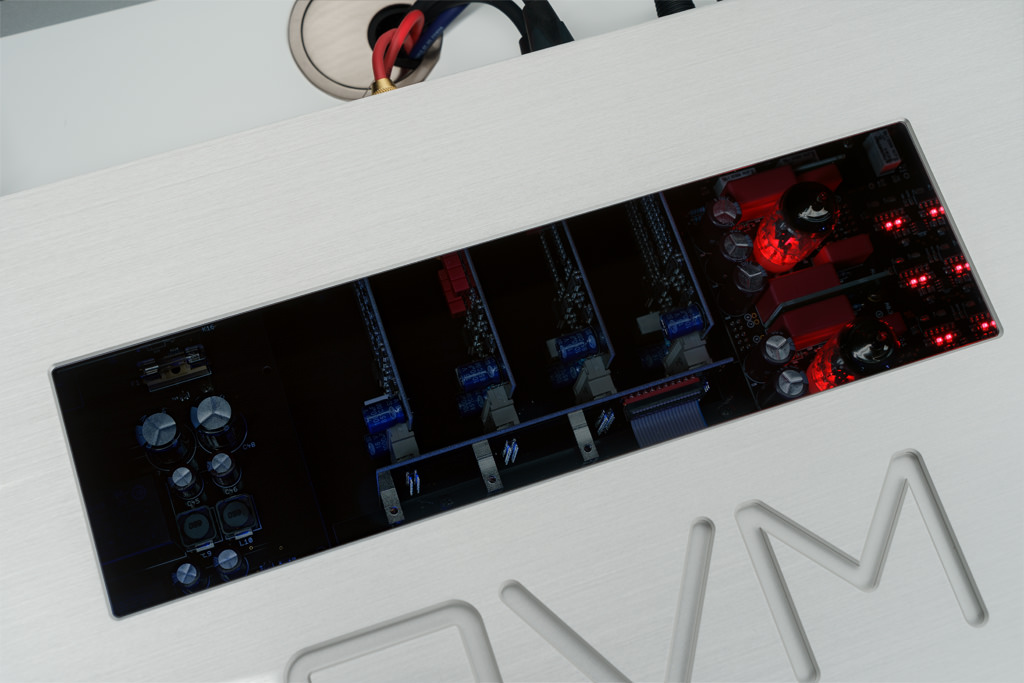

PH 8.3 都和 Ovation 系列的所有机型一样,能让用户一窥其内部技术细节:机身顶部设有深色透视窗,透过窗口可清晰看到规整有序的内部结构,更能欣赏到极具氛围感的 LED 灯光效果 —— 高端元器件被 “AVM 蓝” 点亮,而负责优化音质的电子管放大级则泛着柔和的红光,视觉呈现格外亮眼。

这款电子管放大级正是 PH 8.3 与同系列 PH 6.3 的核心区别(后者在其他硬件配置上与 PH 8.3 基本一致),它能让音质更细腻、更自然、更圆润。而说到 PH 8.3 的核心特质,就不得不提其丰富的定制选择 —— 它采用模块化结构设计,机身背部可搭载最多四块输入部分的插卡,支持连接四台不同的唱盘或黑胶音响系统。因此,对于那些习惯用不同唱盘、唱臂或唱头欣赏音乐的发烧友而言,PH 8.3 无疑具有极强的吸引力。

浅色深色透视窗可让人一窥其内部技术构造,其灯光效果亦颇具吸引力 —— 尤其是电子管放大级泛着红光的视觉呈现。

适配所有模拟需求:MM 与 MC 模块

可选模块包括一款 MM 模块与两款 MC 模块。专为动磁(Moving Magnet)系统唱盘设计的 MM 模块,均采用非平衡设计,配备莲花(Cinch)接口。两款适配搭载动圈(Moving Coil)唱头模拟唱盘的 MC 模块,区别在于一款为非平衡设计,另一款为平衡设计;在后一种情况下,模块会提供 XLR 接口,用于连接唱盘。MC 模块搭载高精度公差元器件,这是因为动圈系统拾取的信号强度显著更弱且更为敏感,因此需要更谨慎的信号处理。PH 8.3 至少需搭载一款上述可任意组合的模块。设备开机后进行系统检测时,会自动识别插槽中已安装的模块类型 —— 同时还能记忆可自定义设置的模块名称及各模块对应的参数配置。除了选择 MM 或 MC 模块外,这款唱头前置放大器还提供了种类丰富得令人印象深刻的调节选项。

若您拥有多台唱盘、带多个唱臂的模拟唱盘或多种音响系统,定会爱上 PH 8.3 丰富的模块化设计:无需再麻烦地插拔线路,也不必反复连接接地线 —— 每块模块均配有独立的接地端子。

丰富功能亮点:系统适配性……

功能的丰富性首先体现在输入适配方面。唱盘输入的信号会由 MM 或 MC 模块直接放大至标准线路电平(Line-Level),这样便能将后续信号处理过程中可能出现的各类干扰或失真降至最低。在此基础上,每块模块的增益(Gain)还可按 5 分贝的步进幅度进一步调高或调低,无论面对 “输出音量大” 还是 “输出音量小” 的系统,都能精准调节至完美电平。

为实现更精准的适配,MM 模块支持电容值调节,MC 模块则支持阻抗调节。其中,MM 模块的电容调节选项为50/100/150/200/300/400 皮法(Pikofarad),MC 模块的阻抗调节选项为 1000/500/300/100/50/30 欧姆(Ohm),足以满足各类系统的适配需求 —— 且这些调节可在设备正常工作状态下实时进行,操作便捷性远超常规设备(常规设备常需在机身底部用小型拨码开关调节)。

这种便捷、快速的切换方式,也鼓励用户尝试系统制造商推荐参数之外的其他设置 —— 而这种尝试有时会带来意外惊喜,关于这一点,后续会有更多介绍。

中央显示屏以 “AVM 蓝” 色调呈现完整信息:当前已选中第一个输入通道,该插槽搭载的是带平衡 XLR 输入的 MC 模块。此模块工作于立体声模式,但已激活相位反转功能,采用常规 RIAA 均衡曲线,增益已提高 5 分贝,阻抗设为 300 欧姆,次声滤波器(Subsonic-Filter)处于关闭状态。

…… 以及次声滤波器、相位反转与单声道切换功能

下一项功能是可开启的次声滤波器:它能以 12 分贝 / 倍频程的较大斜率,有效衰减 30 赫兹以下的所有频率。通过这一设计,可滤除由脚步声震动或唱片翘曲引发的各类低频噪音。这些与音乐无关的杂音不仅极具干扰性,还会严重影响音质 —— 因为功率放大器的大部分功率都会用于低频信号放大,若将这些功率浪费在处理脚步声震动和低频嗡鸣等无用杂音上,会直接导致音乐动态表现受损。因此,对于家中铺设易震动木地板或拥有些许翘曲唱片的用户而言,这一功能无疑极具吸引力。

此外,PH 8.3 还为喜爱老式唱片与录音的用户提供了贴心设计:借助相位反转功能,可对录制时相位颠倒的唱片进行校正播放;而单声道切换功能则适用于播放年代久远的单声道唱片。尽管单声道唱片也可在立体声模式下播放,但切换至单声道模式后,唱片的背景噪音(纹噪)会显著降低,音质表现也更为稳定协调。

为珍贵老黑胶而生:均衡曲线选择功能

PH 8.3 的另一大亮点,是其可选择不同均衡曲线的功能。唱片纹槽中记录的信号经过特殊编码处理:高频信号被提升,低频信号则被衰减。正是这种编码设计,使得唱针能在纹槽中拾取信号时,避免产生过大的振动偏移、失真与噪音。当然,在播放过程中,必须对这种编码进行反向校正,这一过程便是 “均衡”。

自 20 世纪 50 年代中期起,黑胶唱片的均衡处理大多遵循所谓的 RIAA 标准曲线。但在黑胶唱片发展初期,行业内存在多种略有差异的均衡标准 —— 尤其是各大唱片公司,均有自己独特的音质理念与对应的均衡曲线。若用 RIAA 均衡曲线播放这些早期唱片,往往会出现音质过亮或过闷、低频过重或不足的问题。

为此,PH 8.3 除常规 RIAA 曲线外,还提供了五种常用的黑胶均衡曲线:TELDEC、NARTB、EMI、COLUMBIA(哥伦比亚)与 DECCA(迪卡)。凭借这一功能,PH 8.3 为所有珍藏老式黑胶唱片的爱好者,打造了一场专属的听觉盛宴。

当前已选中第二个输入通道,该通道搭载的是带非平衡 RCA 接口(在本地通常称为 “Cinch 莲花接口”)的 MM 模块。为播放一张老式单声道唱片,设备已将工作模式设为 “MONO(单声道)”,均衡处理采用 TELDEC 标准曲线,电容值调至 100 皮法(Pikofarad),低频嗡鸣滤波器(Rumpelfilter)处于开启状态。

便捷遥控器与信息丰富的显示屏

这一 “听觉盛宴” 还可通过遥控器进一步完善。为唱头前置放大器配备遥控器?这种设计相当罕见,但对于 PH 8.3 而言,却显得格外实用:设备丰富的功能与工作模式,不仅可在机身正面操作调节,还能舒适地坐在沙发上远程调用和切换。这种便捷性也鼓励用户大胆尝试不同设置,以探寻最佳音质。

这款遥控器在外观与品质上均与 PH 8.3 相得益彰,采用拉丝处理的精致铝合金材质,触感扎实。小巧的按键按压反馈清晰,布局也一目了然。

而设备正面中央的高清晰度 LED 显示屏,会以明亮的蓝色字体实时显示当前的所有选择与设置参数。这块信息丰富的显示屏,让用户在调整参数时始终能掌握全局,进一步提升了尝试不同设置的兴趣。迄今为止,我们尚未见过一款如此便捷、且能充分激发用户探索欲的唱头前置放大器。

这款与机身风格协调、采用拉丝铝合金材质的遥控器,可调用并调节 PH 8.3 的所有功能。操作极为便捷,也让用户更乐于尝试各类设置选项,增添使用乐趣。

专业级放大设计投入

除了插卡模块中的专用放大器,PH 8.3 自身的均衡与放大电路设计,同样为音频信号的高保真处理提供保障。在此方面,AVM 也投入了大量心血:电路布局上,各功能单元被尽可能地分隔开来,此举与独立供电设计共同作用,最大限度减少了单元间的相互干扰。设备共配备四组独立电源,分别为处理器电路与各级放大电路提供专属供电。AVM 最终选择开关电源方案,是因为经过测试,开关电源不仅稳定性更优,音质表现也优于线性电源 —— 线性电源的变压器会产生磁场,可能对敏感的放大电路造成可闻范围内的干扰。此外,设备还设有第五组电源,专为外接 AVM 模拟唱盘供电;而电子管放大级所需的高压,也由一套独立供电系统提供。

最终,PH 8.3 处理后的音频信号,可通过非平衡莲花(Cinch)接口与平衡 XLR 接口两种方式输出。

开机设置与预热流程

我们满怀好奇地开启 PH 8.3,设备首先会检测已安装的模块类型,随后自动启动预热程序 —— 这一程序能有效保护电子管,延长其使用寿命。AVM 官方给出的匹配电子管使用寿命为 15,000 至 20,000 小时,因此电子管还享有三年质保。预热完成后,PH 8.3 会自动切换至上次使用的输入通道,并在显示屏上显示此前设置并保存的参数。

在不同输入通道间切换时,能清晰听到继电器发出的浑厚 “咔嗒” 声 —— 这是良好的信号,表明信号路径正通过机械结构实现干净、可靠的断开与连接。

当然,我们已提前连接好所有配套设备:唱盘方面,选用了搭载 Ortofon Cadenza AVM.3 Black 动圈(MC)唱头的 AVM Rotation R5.3 Cellini,以及配备 Uccello 动磁(MM)系统的 Transrotor Dark Star;放大器则采用 AVM Ovation CS 8.3 一体式播放机,与之搭配的音箱为一对 Audio Physic Classic 22。

预热程序首先会检测各插槽中安装的模块类型。此次 PH 8.3 在第一个插槽中识别出了带平衡 XLR 输入的 MC 模块。

AVM Ovation PH 8.3 实际试听体验

我们从 Rotation 唱盘开始试听,因此在 PH 8.3 上选中 MC 模块,并将其终端阻抗调至 Ortofon Cadenza AVM.3 Black 唱头推荐的 30 欧姆。试听曲目选择了 Tingvall Trio 的轻柔爵士乐《Beat》—— 随之而来的是一场美妙的听觉体验:钢琴声在空间中清晰定位,琴键弹出的和弦音色丰富绚丽,音符与音阶流转间宛如珠落玉盘;每当 Martin Tingvall 按下琴键,我们仿佛能清晰听到琴槌敲击琴弦的质感。Omar Rodriguez Calvos 演奏的低音提琴也极具形体感:高音区带着贝斯特有的鼻音质感,中音区浑厚低沉,低音区则充满温暖的空间感,扎实饱满。而架子鼓的表现尤为惊艳,整套鼓组(包括鼓与镲片)所呈现的物理临场感极具冲击力,特别是 Jürgen Spiegel 以细腻克制的手法敲击的底鼓,发出干燥、深沉且有力的声音,穿透力十足。

简单尝试,音质更上一层楼

随后我们尝试调整参数:将阻抗从 30 欧姆调高至 50 欧姆,最终调至 100 欧姆 —— 此时音质的开阔度显著提升,空间感也变得更为强烈。但当我们继续提高阻抗值时,钢琴音色与镲片的质感开始变得尖锐刺耳,因此我们又将阻抗调回 100 欧姆。最便捷的是,所有参数调整都能坐在沙发上,在一秒内完成操作。不过,若要更换唱片,我们仍需起身手动操作。

PH 8.3 搭载的电子管放大级,为人声(尤其是女声)赋予了独特的魅力与吸引力。在试听挪威歌手 Kari Bremnes 的《Coastal Ship》时,这种优势展现得淋漓尽致:这首讲述童年梦想的歌曲,以极具爆发力的鼓声开篇,而这鼓声虽强劲有力,却始终保持精准可控,填满整个聆听空间。鼓声产生的悠长回响,营造出开阔宏大的空间感 —— 闭上双眼,我们仿佛置身于挪威的峡湾之畔。

得益于模块化设计,如图所示,PH 8.3 最多可搭载四张插卡。对于采用动磁(Moving-Magnet)系统的黑胶唱机,其放大器输入端始终通过莲花(Cinch)接口实现非平衡连接;而针对配备动圈(MC)系统的唱机,则可提供带有非平衡或平衡输入(通过 XLR 接口)的模块。当然,每个模块均配备独立的接地端子。为方便连接功率放大器,该唱头前置放大器同时提供平衡与非平衡两种输出接口。设备还具备一些精妙功能,例如 “相位(Phase)” 指示灯:当 PH 8.3 的电源插头反向插入插座时,该指示灯便会亮起。通过 15 伏接口,可为 AVM 品牌黑胶唱机供电;USB-A 接口则用于未来的软件更新。

电子管放大级的魔力

此时播放卡里・布莱内斯(Kari Bremnes)的曲目 —— 她柔和悦耳的女低音令人沉醉。我们极少能如此清晰、通透,且极具魅惑力地捕捉到她歌声中的种种细腻处理,正是这些细节让听众为之倾心。

与一台高品质纯晶体管放大唱头放大器进行对比后发现,AVM 的电子管放大级不仅为歌声赋予了醇厚细腻的质感,更让整体播放效果兼具自然流畅与浑然天成的特质。此外,播放过程中的静谧感,既带来了轻松惬意的聆听体验,又营造出沉浸式的音乐氛围。

这不禁让人突发奇想:此刻正适合播放古斯塔夫・马勒(Gustav Mahler)的《第三交响曲》,尤其是克劳迪奥・阿巴多(Claudio Abbado)指挥维也纳爱乐乐团录制的版本!在第四乐章中,女高音杰西・诺曼(Jessye Norman)倾情献声 —— 无论是人声部分还是器乐演奏,《查拉图斯特拉的夜歌》都在此刻化作一场真正的听觉盛宴。

为保护电子管,PH 8.3 在开机时会启动预热(Warmup)程序:缓慢升温的过程能显著延长真空管的使用寿命。

极致细腻的声音细节

首先令人惊艳的是,我们既能清晰把握整体音色轮廓,又能深入捕捉乐团的层次细节。当乐手们轻柔起奏时,我们在沙发上几乎屏住呼吸,生怕错过马勒音乐色彩中任何一个细微之处。在这里,所有声音细节 —— 甚至是极致精妙的细微差别都清晰可闻:第一小提琴、第二小提琴、中提琴、大提琴与低音提琴,在其他音响系统中常被混为 “弦乐齐奏” 的声部,在此处却能被清晰区分。这种出色的解析力在其后排铜管乐器的表现上更为明显,即便是马勒标志性的 “让乐器发出遥远轻柔声响” 的编曲手法,也在此处带来了绝佳的聆听体验。

此时,杰西・诺曼(Jessye Norman)的歌声响起:饱满洪亮,却又饱含无限情感与细腻温情。即便乐团伴奏在中途逐渐增强,她嗓音的每一个特质依然清晰可辨。同样值得一提的是那些常被淹没的微弱低音 ——PH 8.3 成功将它们清晰呈现了出来。

轻松切换至动磁(MM)播放模式

接下来,我们全程使用搭载 “乌鸫”(Uccello)动磁(MM)系统的 Transrotor Black Star 唱机进行聆听。显然,动圈(MC)与动磁(MM)模式的对比并不完全公平,但这款唱头前置放大器恰好为我们提供了这种便捷切换的诱人可能。

然而,该组合的表现仍让我们倍感惊喜 —— 即便在动磁模式下,整套音响系统的音质依然出色。此时还可尝试调整 “负载(Load)” 参数,本次需调节的是电容值。经过一番颇具启发的听感对比后,我们最终将电容值设定为 100 皮法(Pikofarad),略低于厂商推荐值,如此一来,播放的声音轮廓感更为清晰。显然,这次参数调试同样收获颇丰。

在动磁播放模式下,“节拍” 廷瓦尔三重奏(Beat Tingvall Trio)的作品堪称极具吸引力的选择。尽管此时的声场解析度与开阔度稍逊,但音色更显扎实紧凑,尤其让低音提琴的存在感大幅提升。即便如此,动圈(MC)拾音模式下的播放效果,依然在震撼力、深度与空间感上更胜一筹,这一点毋庸置疑。

测试连接:PH 8.3 唱头前置放大器与 CS 8.3 一体机

在测试中,我们将 PH 8.3 唱头前置放大器与 CS 8.3 一体式播放器相连,后者同样采用了镀铬的 “塞利尼(Cellini)” 版本,外观如图所示。

重遇老式单声道珍品唱片

PH 8.3 还能为年代久远的录音与唱片提供出色的播放效果。为此,我们从唱片架中取出一张单声道珍品:由约翰娜・马尔齐(Johanna Martzy)、保罗・绍博(Paul Szabo)与伊什特万・豪伊杜(István Hajdu)合作录制的贝多芬《c 小调第三钢琴三重奏》。这张唱片的录音年份为 1969 年,直至 30 年后才以 180 克黑胶材质压制发行。尽管是单声道录音,但 PH 8.3 早已内置单声道播放模式。

切换至该模式后,开篇的 “快板(Allegro con brio)” 乐章尽显录音的真实质感。若有人认为 “单声道意味着播放缺乏层次感”,这张唱片便是绝佳的反驳例证:小提琴清晰地置于钢琴前方,大提琴则略靠后于小提琴 —— 三者位置分明,却又保持着恰到好处的距离。我们仿佛听到一场浑然天成的室内乐对话,流畅而动人。

老式黑胶珍品的专属 “解码器”

即便是播放现代黑胶唱片,尝试 PH 8.3 特有的多种均衡曲线也颇具价值。这一功能类似均衡器调节:选择 “TELDEC” 曲线时,音色更显明亮;“NARBT” 曲线则让声音偏柔和;“EMI” 曲线的高频表现尤为突出;而其他模式并未带来明显音质提升,因为标准的 “RIAA” 均衡设置始终是最适配的选择。

不过我们此次也带来了另一张老式珍品:由弗里茨・莱曼(Fritz Lehmann)指挥慕尼黑爱乐乐团录制的柴可夫斯基《胡桃夹子组曲》单声道老唱片。这张 1959 年的德国留声机公司(DGG)旧录音,在 RIAA 均衡模式下听起来略显平淡沉闷;而切换至 TELDEC 曲线后,乐团的空间感显著增强,音色也变得更为开阔通透。此外,这张唱片的盘面略有不平整,好在 PH 8.3 提供了 “隆隆声滤波器” 这一可选功能 —— 借助该功能,这张黑胶珍品最终得以带来愉悦畅快的聆听体验,效果堪称出色!

在实际使用中,AVM Ovation PH 8.3 为 AVM Rotation R5.3 Cellini 唱机的拾音效果锦上添花 —— 该唱机的唱臂头壳下,装配了高度风(Ortofon)Cadenza AVM.3 Black 动圈(MC)系统。

总结

AVM Ovation PH 8.3 是一款极具分量的参考级唱头前置放大器。除了音质上的卓越表现,它还凭借丰富的功能与出色的灵活性脱颖而出:依托模块化设计,它可量身适配至多 4 台动圈(MC)或动磁(MM)唱机,实现多场景应用,同样适用于配备多个唱臂、或采用可更换头壳并搭配不同拾音器的模拟唱机。其中,每个模块的电平、电容与阻抗均可单独调节并储存。

为播放老式甚至古董黑胶珍品,该唱头放大器还配备了单声道模式,更特别的是,它还提供多达 5 种不同的均衡曲线。若有需要,次声(Subsonic)滤波器可有效消除低频隆隆噪声。所有设置均可通过遥控器便捷操作,极大地鼓励用户尝试调试与优化 —— 而这样的尝试绝对值得。

最终的点睛之笔,是其采用的音频级电子管放大级:它为整体音色赋予了松弛自然的质感,也为人声注入了极具魅惑力的魔力。如此丰富的音质表现、舒适的操作体验,再加上多样的功能与细腻的调校 —— 很难想象还有比这更出色的唱头前置放大器了。